6个小孩被选中做医学实验,由妈妈亲手送进

大家好,我是陈拙。

今天给你们带来的故事,是久违了的。

作者是王余庆医生,这是她经医院实验,同时,参与实验的也是最特殊的病人群体——一群不超过12岁的孩子。

如果试验失败,孩子们全都活不下来。

签署实验同意书的那天很快就来了,这些孩子必须决定自己的生死。

那一天,医院,11岁的杨杨躺进了一张像防护罩一样的小床。它的床头摆放着一台专业的空气过滤机,外面搭起一个架子,罩着透明的塑料帘子试图隔绝外界的一切病菌。像一个微型无菌实验室。

防护罩里,脑袋光光的、只有前额长出少许新发的小杨杨独自躺在里面。

其实躺在里面的不仅是可爱又可怜的杨杨,还有可恨又致命的“血癌”——白血病。

这是年3月,这不是杨杨第一次住院了。7年前,只有4岁的杨杨得了急性淋巴细胞白血病。经历2年多的化疗,杨杨身体暂时打赢了白血病,他甚至准时进入小学——如果他的白血病没有复发的话。

我一直觉得这种被称为“血癌”的病,是最凶险的癌症。肿瘤细胞会随着血管、爬满身体的各个角落,摧毁人的免疫系统,连日常呼吸的空气都会引发感染、引起高烧。

更绝望的是,血癌患者里有20%的患者会复发,而经过第一次的化疗,卷土重来的肿瘤细胞会再一次强化、变异,乃至具备抗药性。

这时,所有的治疗手段都不再有用,患者会彻底变成被死神盯上的人。

杨杨成了被选中的那一个。

几年前,有一个被称作CART的试验技术在美国救活了一位病情比杨杨还严重的白血病复发女孩。它被引进了国内,正在等待第一批儿童试验者。

现在,它是我能为杨杨争取到的唯一生机。

一天早晨,钱教授带着我们一起来到了杨杨床边查房。

杨杨在塑料布隔开的“罩子”里躺着,作为他的管床医生,我简单汇报了杨杨的情况:“杨杨,男,10岁7个月,确诊急性淋巴细胞白血病6年多后复发,再诱导一个疗程结束后未缓解。”

钱教授要进去帮他听心脏。进去之前,钱教授双手抹开免洗消毒液,手指交错消毒指缝,连指尖和听诊器都没错过,生怕留存一丝感染的可能。

钱教授猫着腰进到罩子里,给杨杨听完心脏、肺,又摸了肚子,看了嘴巴。几乎小孩都怕不苟言笑的钱教授,可杨杨主动说了声:“谢谢教授。”

见我们要走,杨杨又冲我笑了笑,挥挥手跟我们再见。

或许杨杨以为这次也只不过是把之前痛苦的经历重复一遍,只要熬过去就好了。

回到办公室之后,确定所有常规治疗手段都无效,一位师姐开口问:“钱老师,你之前的CART项目批下来了吗?杨杨要是能做CART说不定还有希望。”

对了,CART试验,我怎么没想到这个!

这个试验全称是嵌合抗原受体T细胞治疗,最早的成功案例是美国一个叫艾米莉的小女孩。那个女孩和杨杨一样,得了急性淋巴细胞白血病,可她的情况比杨杨危险得多。

艾米莉前后复发多次,肿瘤细胞每天都在成倍地增加,她只能被迫接受一轮又一轮高强度的化疗。因为化疗,她的双腿诱发了坏死,甚至有截肢的危险。

年,艾米莉成了CART试验的第一位试验者。试验后期,她因为应激反应出现了高烧、呼吸衰竭和休克的症状。

可当小艾米莉撑过来后,她体内的癌细胞彻底消失了,她一直健康生活到了现在。

如果真能试试这个,杨杨说不定还有一线生机!我赶忙去叫来杨杨的妈妈,想要和她谈谈。

我们向她解释了杨杨的病。他体内的肿瘤细胞其实是一种淋巴细胞,可是本该只占5%的它,激增到了25%以上,像恶霸一样在杨杨身体里横冲直撞,占据着其他细胞的养分。

CART试验,类似于把杨杨淋巴细胞里最能打的T细胞分离出来,加以改造,让它们变成“超级警察”,不仅能够增加战斗力,还能精确识别杨杨体内的癌细胞。

我们甚至会把这些活着的“超级警察”们再输回杨杨的体内,让它们与肿瘤细胞打仗。

只要能打赢,杨杨就能活。

这个治疗技术在美国上市后,一次的花费是47.5万美元。

可在年的11月,它才刚被引进中国,医院的伦理委员会也是年前后才通过CD19阳性(杨杨体内的肿瘤细胞类型)的CART细胞治疗试验,并正式启动了这个项目——这意味着,中国的孩子还没有试验过。

这是一次未知的豪赌,杨杨就是那个“吃螃蟹的人”。

一旦“赌输了”,杨杨被迫处于“战备状态”的免疫强度比正常状态强很多,不仅可能发烧、头痛,甚至会肝肾功能异常、缺氧、低血压、抽搐。

严重时,杨杨会有生命危险。

我们不敢怠慢,解释完试验后,又一一说明了风险。没想到,杨杨的妈妈眼睛里依旧燃起了希望的光,她立刻说同意要做,像抓到一根救命稻草一样。

那段时间,杨杨妈妈开始频繁问我项目什么时候可以批下来。

棘手的是,哪怕项目可以开展,杨杨还要翻过几座“大山”——现在杨杨的体内,血癌细胞正顺着血液流经的地方,啃噬着他全身的免疫系统。

病菌与真菌因此有了可趁之机,像霉斑一样侵蚀着杨杨的血肉和脏器,他几乎每天都因严重的感染而发烧。

在感染肆虐的身体里直接打进去活的细胞,几乎就是送死。我们要调治好他的肺炎、控制住他的感染,才能够放心地让那些治病的“试验品”进入杨杨体内,杨杨才能获得参加试验的资格。

为了人为地控制这些细菌,我们需要一天三次地帮杨杨去上抗感染的药物。因为病菌太过狡猾,我们隔几天就要更换一次药的种类,去“碰碰运气”。

这期间,杨杨的骨髓——体内重要的“造血工厂”——也被癌细胞挤压、占领,已是“一片废墟”,无法自己造血。

除此之外,护士时不时还要帮杨杨输点血液,维持基本的血液需求。

为了检查杨杨体内的肿瘤细胞在这段时间里又多了多少,有没有变异,我们还要定期给杨杨做骨穿。用一根长长的穿刺针,从他小小的身体里垂直打进,穿过骨膜,打到骨头里,抽出一小部分骨髓。

这个过程极疼,是我最心疼杨杨的时候。开始几次,杨杨只是皱眉头忍着,后面几次疼痛加剧,他都疼得蜷成一团,忍不住叫好痛。

但杨杨逞强说自己是个11岁的大孩子了,虽然每次都叫,却忍着配合我们,忍得头上沁满汗珠。

抗感染的药物一换就是几个月,杨杨在这个期间反复发烧,每次骨穿时都会发现肿瘤细胞增多。

这期间,另有几个同样走投无路的孩子陆陆续续加入了这个项目。

4个月就确诊白血病的婴儿帆帆成了CART试验的01号试验者。复发的时候,帆帆也才16个月大,只有9kg重。生病的她没力气爬行,整天躺在小床上,偶尔喊一声“爸爸、妈妈”。

02号试验者是2岁确诊的男孩浩浩,他接受化疗将近3年,在5岁的时候又复发了。浩浩不像杨杨那样所有的治疗手段都无效,他的化疗效果还可以。

可就在准备骨髓移植的时候,因为肺炎耽搁了一个月,好了之后肿瘤细胞卷土重来,多到无法让他再做移植了。

印象中,浩浩和妈妈长得一模一样,脸上肉乎乎的,胃口也很好,我早上查房时总碰到他在吸着吃面条。

再后来,我管的另一个病人婷婷,一个很漂亮的10岁小女孩也加入了CART项目。婷婷治疗一年多之后复发的,家里花了很多钱让她控制感染,好一点后成了03号病人。

试验前后,婷婷总是看着各种童话书,她或许也在盼望着自己和里面的公主一样,好转后可以继续跳她最爱的舞蹈。

这些小孩子都成了我们的希望,也成了最鼓舞杨杨的“盟友”。

年3月,或许是用了新的抗感染药物,杨杨难得有些日子没发烧了,复查胸部CT提示肺炎病灶也明显缩小了。

我很仔细地逐条核对CART细胞治疗的入组要求,都符合,再逐条解读排除标准——杨杨的身体状况全部符合条件。

这一刻,他们一家和我们都等得太久了。

有些残酷的是,儿童临床试验,一般6岁以上的孩子就要为自己的治疗做决定了——需要孩子本人和监护人都签知情同意书。

参加临床试验需要父母双方同意,在老家上班的杨杨爸爸特意赶了过来,听关于试验方案的讲解并签知情同意书。钱教授又给杨杨的爸爸妈妈仔细讲解了试验的目的、具体方案、所有可能的风险。

另一边,我搬了张凳子坐杨杨床边,准备去征求小杨杨本人的意见。

我们要告诉孩子他要参加一场试验,只不过给孩子的版本和父母版本不一样,多数只解释为什么参加试验和孩子需要配合的事项。

有些孩子太小,还不识字,我们还会设计画着插图的同意书。

坐到小杨杨的旁边,他靠在枕头上,头上的头发稀稀拉拉。我问他,现在感觉跟以前有什么不一样?

杨杨说他这次发烧咳嗽好久了,总是没力气。好久没出院和回家了,有点想姐姐。

杨杨家里有两个姐姐,一个读高二,一个读初二,他要不住院,应该是五年。因为三个孩子的年龄各差三岁,我们都说这年龄差是有爱的等差数列。

杨杨很爱姐姐,平时闲聊他也常跟我说起两个姐姐。寒假时,姐姐还来看过杨杨,只是开学之后就没来过了。

杨杨说,他第一次生病时只记得人家要上学,他住院,经常要打针、抽血、挂盐水、做骨穿,头发也跟现在一样,掉得厉害,只好剃成光头。

但他一直向往能回到学校,他回忆说:“我上一年级的时候不用住院了,头发也长回去了,就跟同学差不多。”

杨杨此刻左手臂的静脉埋着置管还挂着盐水,活动有点不便,可他的语气里还充满着乐观,想着好起来了就跟同学一样。听说杨杨很爱学习,在学校成绩很好。

我跟杨杨解释,他之所以会这样,是因为白血病没控制,身体免疫力差才难好呢。

我问出了那个问题:“我们在给你想其他的办法治白血病,你想不想试试?”

杨杨用右手捋了一下前额新长出来的少量头发,慢慢地轻声回答:“可以吧。”接着,他眉头不由地皱了起来,牙齿轻咬,眼神流露出一点恐惧。他问我,是不是要化疗。

之前一用化疗药,杨杨都会吐得厉害。太多次呕吐后,杨杨现在只要一想到化疗就会下意识地犯恶心。

我说,这是一次全新的试验,不是化疗,但要采很多血,像献血那么多,必要的时候会给他输血。

这个试验还有些未知的副作用,他可能会发烧、头痛、抽搐甚至意识不清,但有不舒服的感觉及时跟护士阿姨讲,我们会帮他。

杨杨静静地听着,没有打断过我,我把纸质版知情同意书给他,说:“如果你觉得我哪里没讲明白,现在就问我。你要觉得我讲明白了,你就自己看一遍这个同意书。”

杨杨轻轻“嗯”了一声,就接过去开始看。他一个字一个字看得很仔细。

我坐着等他慢慢看完,他指指受试者签名处,问我:“在这里签我的名字吗?”

我点点头。他一笔一划郑重写下名字和日期。

我告诉杨杨,你以后要是再想起来什么问题,随时都可以问。

杨杨笑了一下,调皮地答道:“好的,姐姐。”跟大孩子混熟了,他们一般都不会叫我王医生,叫姐姐,我也乐得装嫩。

我接过同意书,“杨杨”两个字写得歪歪扭扭,但异常用力。

一切准备就绪后,评估结果显示杨杨目前状态符合试验条件,大家松了第一口气。

下一步就是分离杨杨体内可以打败肿瘤细胞的T细胞。

T细胞和杨杨体内的癌细胞一样,同时属于淋巴细胞,分布在杨杨的血液里。

为了一次性制备足够量的T细胞,我们需要从杨杨的小身板里抽出毫升血液——这基本是一个50kg成人的献血量,更是占了杨杨体内血量的十分之一。

杨杨自从生病后,胃口一直很差,肿瘤又消耗巨大。不足25kg的他还有中度贫血,抽血成了他最大的难题。

采血那天,护士长先给杨杨测了呼吸、心率、血压,显示一切正常。

护士长在杨杨右手肘窝处打了一根和平时献血针头一样粗的采血针。献过血的都知道,那种粗针特别疼,大流量地采血,血管会瞬间变得又麻又凉。

粗粗的针头直接插进一个十岁孩子细瘦的肘窝里,看着真有点吓人。

前面约毫升血采得挺顺利,可过了一会儿,采血开始变得很难、很慢,像水管里水少了,龙头拧到再大也无济于事似的。

小孩的血管细,血液流速慢,每次抽出血液,静脉会跟着疼痛,杨杨总会“嘶嘶”地叫。

为了转移杨杨的注意力,我跟杨杨开起了玩笑:“你就知足吧,输血又不疼,无名英雄献血给你还跟你右手一样疼呢。你之前输了那么多次血,可都是别人疼啊!今天也让你尝尝滋味了。”

小杨杨眨眨眼,又皱皱眉:“可我还是疼啊。他们真勇敢,我可不敢去献血了。”

我摸摸他稀稀拉拉的头发,忍住没再说话,心想,有资格献血的人都是幸福的,说明身体健康。杨杨要有机会去勇敢献血就好啦,就不用在这里受这么多罪了。

杨杨血液抽得太慢,我们又在他左手背插入一根输血的留置针。我们决定一边采血,一边给他输入红细胞。

每一分钟,杨杨左手的输血针里大概有1.5毫升红细胞进入体内,多少是个安慰。

实在抽不出血的时候,护士长又是指挥我给他扎压脉带(让静脉回流受阻,血液积聚在该段血管内),又是上手挤压血管把血往针头方向赶,血管一被挤压更痛了,还在开玩笑的杨杨表情痛苦地大叫:“哎哟,哎哟,疼死我了。”

针头是个斜面,杨杨的血管太细,会贴牢在血管壁上,不好抽血。我们时不时需要转一下针头,换个方向。每转一次,都是一重疼痛。

折腾半天,看着血袋里的血量越来越接近毫升的刻度,终于采够了,我和杨杨都松了口气。

实验室工作人员早早等在一边,血液采集一结束,马上拿走了贴好标签的血袋,要准备后续的T细胞分离和改造。

按照试验方案的计划,11天后,杨杨就可以回输这些“超级警察”细胞了。

谁也没预料到,没过三天杨杨又发烧了。

他的肺部已经被真菌占领,免疫系统早就被啃噬得千疮百孔。我们能做的就是调整抗生素,用药物维持他的免疫力,顺便给杨杨上抗真菌的药物。

第12天,杨杨还是没有任何的起色,我们只能延迟规定好的回输时间。

一天、两天,时间拖得越久,T细胞的活性就越难以保证。

一想到那管用杨杨珍贵血液制备的T细胞或许正慢慢死去,我就顾不上那么多了。我每天都会给杨杨上抗感染的药物,最多时要上三、四次。

几天后,杨杨妈妈来办公室找我,不好意思地跟我说:“王医生,你把杨杨的伏立康唑(抗真菌药物的一种)改成国产的吧。我也知道进口药效果更好,他现在病情也不稳定,但是我们真的用不起了。”

我还没想好怎么回答她,她停顿了下,眼圈开始发红,声音带点哭腔说:“本来杨杨复发后化疗没用,移植也做不了,我们都不抱希望了。这次有了这个试验,就想着给杨杨50万的救命钱,如果治不好就算了。”

杨杨4岁时得白血病就几乎花光了家里的钱,现在家里也只有爸爸一个人上班。那治病的50万大部分都是杨杨妈妈去借来的。

虽说CART试验是完全免费的,但杨杨为了达到试验标准,那几个月漫长的抗感染治疗、抗真菌药物与日常监测确实需要花费不少钱。

那50万不剩多少了,杨杨的两个姐姐明年一个中考、一个高考,也都到了最关键的时候。

杨杨妈妈顿了顿说,要不是这次的CART,他们可能早就带杨杨回家了。但既然有了新办法,没给孩子试过总是不甘心。“万一效果好呢?前面那两个小孩听说都缓解了。”

那个时候,我刚得知01号病人帆帆CART细胞治疗好转后又复发的坏消息不久,但我没跟杨杨妈妈讲。我们也不清楚为什么艾米莉成功过的试验,帆帆就失败了。

在我心里,坚定地希望杨杨起码有机会去试一次。

我答应给杨杨的进口抗真菌药换成国产的。

换药之后,或许是药效不足,杨杨又开始反复发烧,肿瘤细胞也有了新增的趋势。

时间一长,杨杨上次血液里分离、冻存、改造的T细胞活性失去了保障。我们不敢冒险把这长时间存在液氮中的细胞复苏后打回杨杨体内。

那管费尽九牛二虎之力抽出的血液制备的细胞,我们只能报废。

这时的杨杨状态比三个月前差很多,开始从早睡到晚,力气越来越小。我们9点查房到他的房间,他总是还睡着。

杨杨的床位紧邻窗户,朝向东面,6月的太阳晒在被子上,却了无生气,仍有凉意。

之前看到好玩的东西,总会和我们分享、说笑的杨杨,现在总是全身说不清地难受,要妈妈不停地给他全身按摩。

唯独下午,杨杨会坐起来一会儿,要求看iPad里的做菜视频。他的胃口越来越差,人也越来越瘦,看别人做菜或许能让他想到能够大口吃饭的自己。

我能感觉出杨杨明显没那么乐观了,之前的他总觉得这次得病和上次一样,化疗完之后还能回学校。

以前,杨杨总是嚷嚷着要回家见姐姐、上学的杨杨,有好几次查房的时候都偷偷跟我说:“姐姐,我不想回家。”

他没有告诉自己的妈妈,这个小小的孩子大约是在害怕,害怕妈妈会放弃他。他能感受到,现在被带回家的话,他可能不会再有好起来、活下去的机会了。

在这之前,杨杨一直都以为自己和上次得白血病一样,只要熬过化疗,就可以回家、可以上学。

杨杨唯一好点的时候,还参加了六一节的一次绘画比赛。他从护士长那得知了这次比赛,主动报了名。

杨杨坐在自己的小床上,画了一只圆圆的河马,牙齿歪在一边,看着像在笑。看到河马的第一眼,我还把它认成了一只熊,还闹了个小笑话。

杨杨拿着河马跟我说,它壮壮的样子是在锻炼身体,“也是在减肥”。

杨杨亲笔画的河马

杨杨生病后,总是吃不下东西,就跟我说他“是在减肥”。我猜想,他是把自己想象成了这只强壮的小河马。

六一节过了几天,距离上次采血3个多月,杨杨的发烧可算控制住了。

这期间,杨杨又多了几个“小盟友”。12岁的女孩舒舒和11岁的女孩昕昕,作为项目的05和06号病人都相继入组。两个小姑娘顺利地采血、回输,虽然期间经历了发烧、抽搐、低血压、血栓等副作用,但她们熬了过来,不仅慢慢好了起来,复查骨髓时都显示肿瘤细胞减少了!

这个消息极大地振奋了我们,我们想再搏一把,为杨杨重新采血。

第二次采血前,我再一次给杨杨做骨穿,这次极其地不顺利。

我的手一碰他的骨头想要摸穿刺点,杨杨就缩回去叫痛。我一直安慰杨杨,他硬撑着不缩了,却还是“哎哟”、“痛痛痛”地叫着。一向礼貌的杨杨,很少叫成这样。

好不容易穿刺针扎进骨头了,往外抽东西,却什么也抽不出来。

我明白这是什么原因——此时杨杨的骨髓都被肿瘤细胞占满了,就像被石块堵住一样,针筒的阻力非常大。

抽了半个多小时,才勉强抽够需要的标本,这时的我累得手都抽筋了,杨杨也痛得满身是汗。

这次的采血也比第一次更难,新的毫升血液,我们抽了将近三个小时。

好不容易调整好针头的位置,血流出来一点,杨杨一动又不流了,只好再调整针头摸索着重抽。

终于杨杨珍贵的血液送去实验室制备CART细胞时,我们都变得更加小心翼翼,每天都祈祷杨杨别再出现新情况。

按照方案,4天之后,我们开始给杨杨上减轻肿瘤负担的化疗,省得血里肿瘤细胞太多,回输细胞后“战斗”太惨烈,一下子来不及收拾“战场”。

我们一边抗感染,一边等着制备CART细胞的制备与改造。几天后,到了要回输的日子,早上评估过后,钱教授发出指令:“可以回输”。

在外地实验室制备冻存的CART细胞,由专人带上搭乘高铁,送到医院时已经是下午了。

那些细胞被液氮冻着,只有小小的一袋,只有20毫升,看起来跟普通盐水没有任何两样,无色透明。

没有人知道,那个不起眼的小袋子里装着的都是活的、改造过的、可以杀死癌细胞的“超级T细胞”。

实验室的同事用特殊的液体解冻了细胞,又取出了不到0.5毫升的标本,加了一点抗体试剂。

我们急需要确定T细胞是否还活着。

小小0.5毫升的液体被我们分成了好多份,反应了一段时间后,有了结果——一个好消息,一个坏消息。

好消息是这些T细胞充满了活性,确定可以回输。坏消息是T细胞数量太少了,几乎只有其他小病人的十分之一。

细胞含量这么少,这次回输注定不可能分次输注了。杨杨只有一次输入的机会。

傍晚,医生、护士、实验室工作人员等一干人围在了杨杨小小的病床前面,这是一个永远值得纪念的周一。

就在杨杨的小床边,那个普通的病房,我们支起了一个特殊的输液架——输送的管路,被换成了血细胞专用的大孔径管道,T细胞就不会被卡住。

因为T细胞太过珍贵,正式回输之前,我们给杨杨先输了生理盐水,把管道冲干净,确保接下来的输入不被浪费。

20ml液体,无色无味,和盐水没有区别,装进袋子里却只有可怜的一小点。杨杨妈妈看着它,忍不住说:“原来细胞就这么一小点啊。”

按照价格换算,这么小一点值47.5万美元,是我见过最昂贵的液体。

输入杨杨体内的20ml细胞,价值47.5万美元

我缓慢打开输液器的开关,把速度调到最低。

液体开始滴落,每5分钟只有1毫升可以进到杨杨的血管里。我忍不住屏息凝神,观察杨杨的反应。

杨杨没有任何不适,还是和我们闲聊,偶尔看一眼滴落的液体。

但我很紧张。这些细胞毕竟是“外来者”,可能会引起杨杨身体的排异反应。严重的话,甚至会过敏性休克、低血压,乃至死亡。

每15分钟,护士都要给杨杨测一次血压,就怕过敏已很严重,但皮肤却没表现出来。

不知情的病人看我们围成一堆,还来问我怎么还没下班。他们不知道,此时此刻在杨杨的体内,正在进行着一场厮杀。

如果将杨杨的身体比为一座城池,血管就像一条条河道。改造后的T细胞随着血管输进体内的一瞬间,就会随着血液循环,迅速散播到全身。

很多T细胞甚至会深入到负责造血的骨髓处。

骨髓,就像汇聚江河的湖泊,吸引着大量肿瘤细胞聚集、生长,绝对数量多少甚至我们医生也不知道。

显微镜下的细胞:紫色的是白血病细胞,浅色的是红细胞

他们开始成群结队、肆意生长,挤占其他细胞的生存空间,甚至还会变异,伪装成“自己人”,变得让人体的防御细胞也找不到它们。

这些让杨杨生病的肿瘤细胞,甚至有一个无辜又可爱的学名——幼稚细胞。

只有CART改造过的T细胞,能够像安装了GPS导航系统一样,识破它们的伪装,精准地找出它们。

T细胞非常聪明,有自己的记忆。如果顺利,它会诱导杨杨体内的细胞变得和自己类似,从而不断发展自己人,扩充兵力,去更好地消灭肿瘤细胞。

回输之前,我天天祈祷杨杨别发烧。回输之后,我却天天盼着杨杨发烧,因为那意味着T细胞和肿瘤细胞在战斗,战事正酣。

如果体内T细胞正在消灭肿瘤细胞,打仗的过程造成了破坏,激发了身体的炎症反应,那么身体就会发热。

发烧还可能意味着更好的消息,因为T细胞杀掉了太多肿瘤细胞,肿瘤细胞的尸体堆积在血管里,让杨杨的身体开始产生能量去吸收肿瘤尸体。

只是,杨杨的T细胞能否打得过肿瘤细胞、能否复制得出更多和自己一样的救兵,这才是这场战争是否胜利的关键。

我们尽量减慢输入细胞的速度。就算是只有十公斤的小婴儿,一个小时输毫升盐水没有任何问题。可杨杨的这20毫升液体,足足滴了一个小时。

杨杨那晚的输液很顺利,没有任何过敏症状。

结束后,我还是不放心,在医院等了一个小时,确定没事之后才回家。虽然晚上九点多了,回家的路上天气闷热,我却心情好得一路唱着歌,自行车也骑得飞快。

可是,一天天过去,杨杨却毫无症状,没有发烧,没有发冷发抖,没有头痛,没有抽搐,没有呼吸快,没有血压低,什么都没有。

过了一周,杨杨又发烧了。我们检测了杨杨的血,可他的发烧不是细胞治疗引起的,而是新的感染。

这一天,也是按方案复查骨髓的日子,杨杨骨髓里肿瘤细胞依然占了47%之多,只被杀死了百分之十几。

原定目标,经过CART细胞的回输,杨杨的肿瘤细胞应该降到1%以下。

我们终于可以断定,他那十分之一的CART细胞还是没有打赢。

杨杨越来越虚弱,他睡得越来越多,他睡得越来越浅,他浑身不舒服需要妈妈不停地按摩,他看的做菜视频越来越单一,他天天跟妈妈说他想姐姐想回家,他天天跟我说他想回家炸薯条吃。

我知道,他曾经努力过,他知道没希望了,他想回家看看深爱的姐姐,跟温暖的家告别。他不再害怕回家了。

又过了一周,本来是按方案再次复查骨髓的日子。每一天,我们都会给杨杨化验血常规,计数外周血里的肿瘤细胞。

刚开始,杨杨妈妈还会一直说是不是起效慢,可一天天看着肿瘤细胞的比例越来越高,杨杨妈妈也不抱他的治疗只是起效慢的侥幸心理了。

我们都反应过来了,杨杨这次细胞回输,没有效果。

后来,杨杨不想做骨穿,他妈妈也不忍心他再受罪,她下定决心要带杨杨回家了。

出院之前,杨杨妈妈推着坐在轮椅上的杨杨,来办公室和我们告别,她说,我们回去啦,谢谢你们这么长时间的关照。

在轮椅上,杨杨第一次经过了那条挂着自己小河马画像的展板。“二等奖得奖作品”几个字,稳稳地写在河马的旁边。

我主动留了杨杨妈妈的

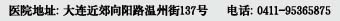

转载请注明:http://www.sohkw.com/wahl/12288.html

当前时间: