被歧视的新冠康复患者恐惧误解歧视,制

特约撰文/谢海涛

全文共字,阅读大约需要10分钟

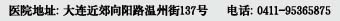

张慧(化名)的左臂肘部静脉处,有一串针眼,一个挨着一个。那是做血清抗体检测时留下的痕迹。张慧今年52岁,是武汉市硚口区居民,1月25日出现新冠感染状况,无法住院,只能居家服药,扛到退烧时,医院,2月20日出院。上述针眼记录了张慧融入社会的艰难。在康复过程中,她嗅觉消失,全身暴汗,腹胀,睡眠困难,但与这些生理因素相比,对她打击最大的是社会的歧视——邻居、好友的嫌弃,单位“简单粗暴”的对待,医院做血清抗体检查,至7月初才复工。短短数月,她由一个性格开朗,做事风风火火的人,变成“重度抑郁”。张慧的“贝克抑郁自评量表”检查结果。受访者供图张慧的遭遇并非孤例。新冠疫情以来,社会上对新冠患者谈之色变,他们虽康复归来,周边人仍视若洪水猛兽。对于新冠康复患者来说,劫后余生,已属不易。生理之痛,隔离和治疗期间带来的心理阴影,后续症状的折磨,此起彼伏;而社会对他们的恐惧与歧视,更使他们陷入被孤立的困境。与生理后遗症相比,新冠康复患者被歧视现象是一种社会病毒,是真正的社会后遗症。这种困境需要政府机构、医疗单位、社会大众等共同破解。国家卫健委在《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》中提出,要开展新冠肺炎相关科普知识的宣传,引导大众正确了解新冠肺炎的特点,减少对新冠肺炎康复患者及家属的歧视和排挤,保证康复患者复工权益。国家卫健委新冠肺炎医疗救治组专家、医院副院长童朝晖曾在北京市新冠疫情防控工作新闻发布会上介绍,康复后的新冠患者没有传染性,家人、亲友、同事、邻居都不应该有任何歧视和恐惧的心理。“每个被感染者都是无辜的”。而歧视是另一种病毒,伤人于无形,损及社会稳定。作为普通人,我们对新冠肺炎保持警惕,同时需要以同理心看待新冠康复患者,他们是幸存者,不是行走的病毒。01////不敢在小区“乱动”了张慧是在1月25日,大年初一开始发烧的,烧得昏天黑地,体温最高时超过40oC。吃了退烧药,过了几个小时,就又烧起来。1月27日,在医生朋友的帮助下,她开始服用阿比多尔、奥司他韦、盐酸莫西沙星,烧到38oC以上时,再加布洛芬退烧,大量饮水,一日三餐喝老公煨的鸡汤,昏昏沉沉地睡,醒了又开始吃药。扛到2月2日,终于退烧了。2月14日又开始发烧,继续吃药,2月16日退烧。年1月31日,医院,发热门诊门前排队看病的市民。图源:人民视觉2月18日她医院,入院诊断为新冠肺炎,但肺炎已大部分吸收,再次核酸检测为阴性,2月20日出院。生病期间,很多朋友在转载请注明:http://www.sohkw.com/wazlyy/12469.html

当前时间: